~ブラームス ピアノ協奏曲第2番の紹介~

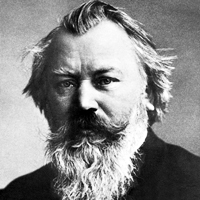

こんにちは!愛媛のピアノ教室、LUMINA Music Academyです。今回のブログでは、ヨハネス・ブラームスの名作《ピアノ協奏曲第2番 変ロ長調 作品83》をご紹介します。前回ご紹介した第1番に比べると、より成熟し、深い味わいを持った作品で、「ピアノ協奏曲の最高峰」とも呼ばれることのある大作です。

この協奏曲が完成したのは1881年。ブラームスが48歳のときでした。第1番からはなんと22年も経っており、その間に彼は交響曲や室内楽など、数々の名作を生み出してきました。その経験がすべて詰まった、まさに“円熟のブラームス”を感じさせる作品です。

第2番の大きな特徴は、なんといっても「全4楽章」で構成されていること。一般的なピアノ協奏曲は3楽章構成が多い中で、ブラームスは交響曲のような構成を取り入れました。そのため演奏時間も非常に長く、50分を超えることもありますが、その時間を感じさせないほど、多彩で豊かな表情が詰まっています。

第1楽章は、ホルンの穏やかなソロで始まり、その後すぐにピアノが登場します。技巧的でありながらも落ち着いた音楽で、ブラームスらしい落ち着いた重厚感が感じられます。ピアノとオーケストラの対話がとても美しく、知的で抑制された情熱が感じられます。

第2楽章は、打って変わって力強く男性的な音楽。リズミカルでエネルギッシュなパッセージが印象的で、ピアニストにとっては高度なテクニックが求められる楽章です。しかし、それは単なるスピードや派手さではなく、音楽の方向性と推進力を表現することが大切です。

第3楽章は、この協奏曲の中でも特に人気がある部分。冒頭にチェロの美しいソロが登場し、ピアノと会話をするように旋律が進んでいきます。この楽章は、まるで室内楽を聴いているような親密さと温かさがあり、聴いている人の心にそっと語りかけるような魅力があります。

そして第4楽章では、一気に明るく軽やかな雰囲気に変わります。変ロ長調という調性らしい晴れやかな響きが全体を包み、ピアノとオーケストラがともに喜びを分かち合うような音楽が展開されます。最後は幸福感のある華やかなフィナーレで締めくくられ、聴き終えたあとに心が満たされるような感覚が残ります。

この協奏曲第2番は、演奏者にとっては非常に大きな挑戦でありながら、聴く人にとっては「ピアノとオーケストラの美しい関係」をじっくり楽しめる作品です。ピアノのソロとしての魅力はもちろん、音楽全体の構造や対話性、音色の豊かさなど、学ぶことがたくさんあります。

ピアノを学んでいる皆さんも、ぜひ一度この協奏曲をじっくり聴いてみてください。楽器の可能性や音楽の奥深さを、改めて感じることができるはずです!