〜ベートーヴェンピアノ協奏曲第5番「皇帝」〜

こんにちは!愛媛のピアノ教室、LUMINA Music Academyです。今回はベートーヴェンのピアノ協奏曲の中でも特に有名な「皇帝」についてお話しします。

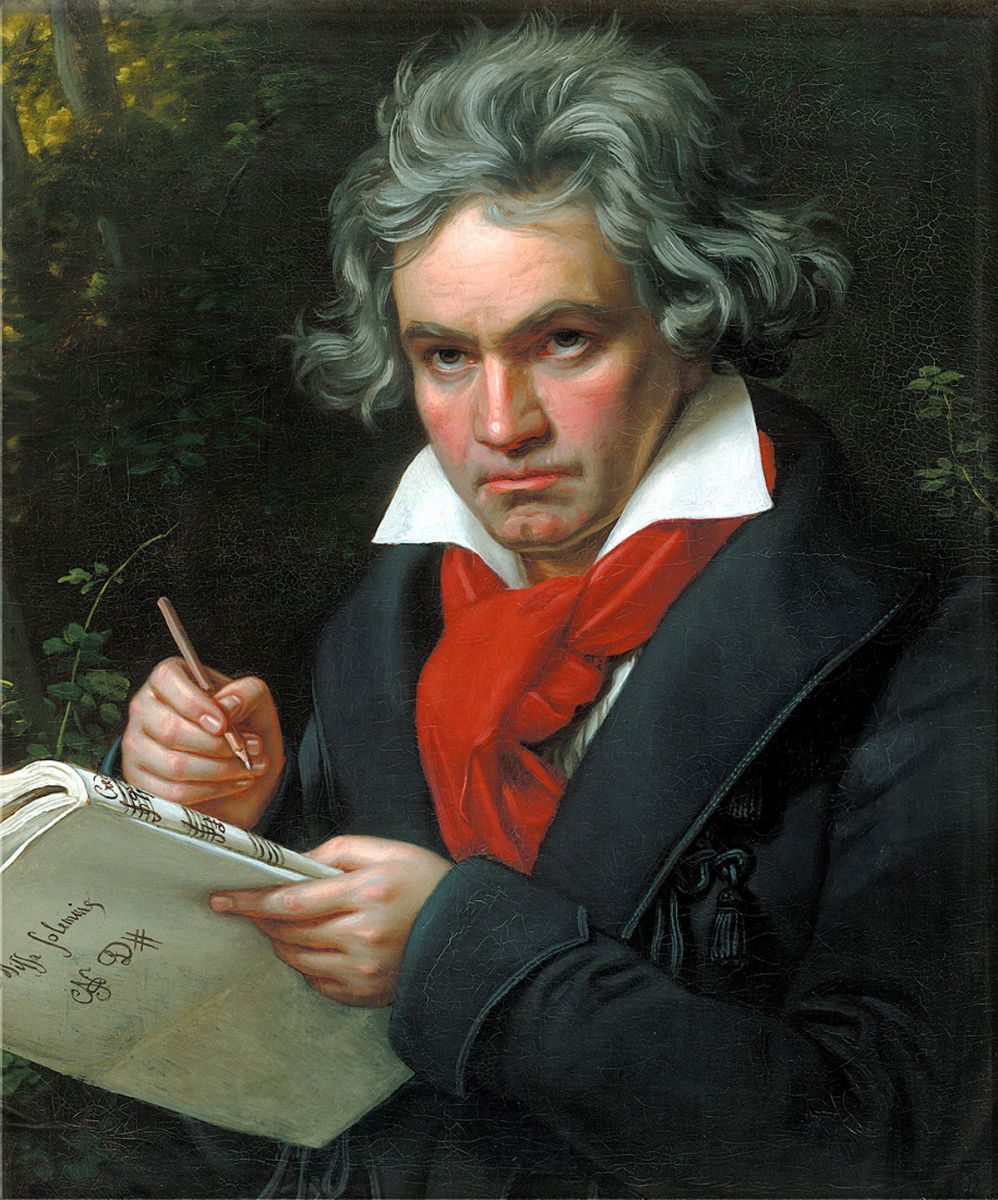

戦いの時代に生まれた音楽ですが、耳を傾けると、不思議と胸の奥にあたたかい光がともるように感じます。作曲は1809年、ナポレオン軍がウィーンを包囲していた頃。ベートーヴェンは耳の衝撃を避けるため枕で耳をふさぎながら筆を進めたと伝えられます。献呈先は友人で弟子でもあったルドルフ大公。逆境の中でも“気品”を失わない、この曲の佇まいが生まれた背景です。

《皇帝》という呼び名は、作曲者本人のものではありません。イギリスの出版社ヨハン・バプティスト・クラマーが名付けた、あるいは後世についた“あだ名”とされ、ベートーヴェン自身は帝政や権力礼賛に距離を置いていました。だからこそ、音そのものの堂々たる伸びやかさが“皇帝”のイメージを呼び起こした、と受け取るのがしっくりきます。

初演は1811年11月、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス。独奏はフリードリヒ・シュナイダー。かつて自作を自ら弾いていたベートーヴェンですが、この頃には耳の問題で舞台から離れ、ウィーン初演(1812)は弟子のツェルニーが担いました。時代の変わり目に、人が役割を手渡しながら音楽を生かしていく——そんな風景が浮かびます。

音楽は三つの楽章でできています。冒頭、オーケストラの堂々たる和音に続いて、独奏ピアノが自由なカデンツァ風の華やぎで応える瞬間は、まさに“扉が開く”感じ。第2楽章は“アダージョ・ウン・ポコ・モッソ”。静かな祈りのような旋律がゆっくりと息づき、やがて切れ目なく終楽章へ。第3楽章は朗らかなロンド。跳ねるような主題が何度も戻り、太陽の下に飛び出すような解放感で締めくくられます。

レッスンでの聴きどころ・弾きどころを三つだけ。①冒頭の“語りかけ”:大きな音に頼らず、フレーズの方向と呼吸で堂々さを描く。②第2楽章の“つながり”:最後の和音がほどける瞬間のペダル処理を丁寧に——終楽章の最初の一歩が自然に立ち上がるように。③終楽章の“踊るリズム”:指先だけでなく腕全体のしなりで8分音符の推進を作ると、音楽が軽やかに前へ進みます。

時代の荒波の中で書かれたのに、聴き手の心にはやさしい強さを残してくれる《皇帝》。忙しい一日の終わりに、1楽章だけでもぜひ。音の中に、深く呼吸できる居場所が見つかるはずです!